Personenstandsrecht und Emanzipation

Im 18. Jahrhundert setzte unter den Fürsten durch den Einfluss aufklärerischer Ideen eine Neudefinition des herrschaftlichen Selbstverständnisses ein. In unterschiedlicher Ausprägung legitimierten sich europäische Fürsten nicht mehr allein über das Gottesgnadentum, sondern zunehmend über ihren Dienst an der Allgemeinheit. Damit entfiel zur Herrschaftslegitimation die Notwendigkeit einer konfessionell homogenen Bevölkerung. Stattdessen verlagerte sich der Fokus auf eine effizientere Gestaltung des Staatswesens, die mit einer einheitlichen Gesetzgebung sowie der Erziehung und Bildung der Bevölkerung einherging. Diese Akzentverschiebung im herrschaftlichen Selbstverständnis ermöglichte eine sukzessive Gleichstellung der jüdischen mit der christlichen Bevölkerung.

Zunächst galt es jedoch im Dienst einer effizienten Staatsverwaltung Statistiken zu Land und Leuten anzulegen. Hierzu gehörte auch die systematische Erfassung der jüdischen Bevölkerung. So verlangte beispielsweise das kursächsische Amt Barby eine „Tabelle über die Anzahl der getrauten, geborenen und gestorbenen jüdischen Personen im Amt Barby, 1766–1785“. Hierbei ging es jedoch zunächst nur um die statistische und noch nicht um die individuelle Erfassung der jüdischen Bevölkerung.

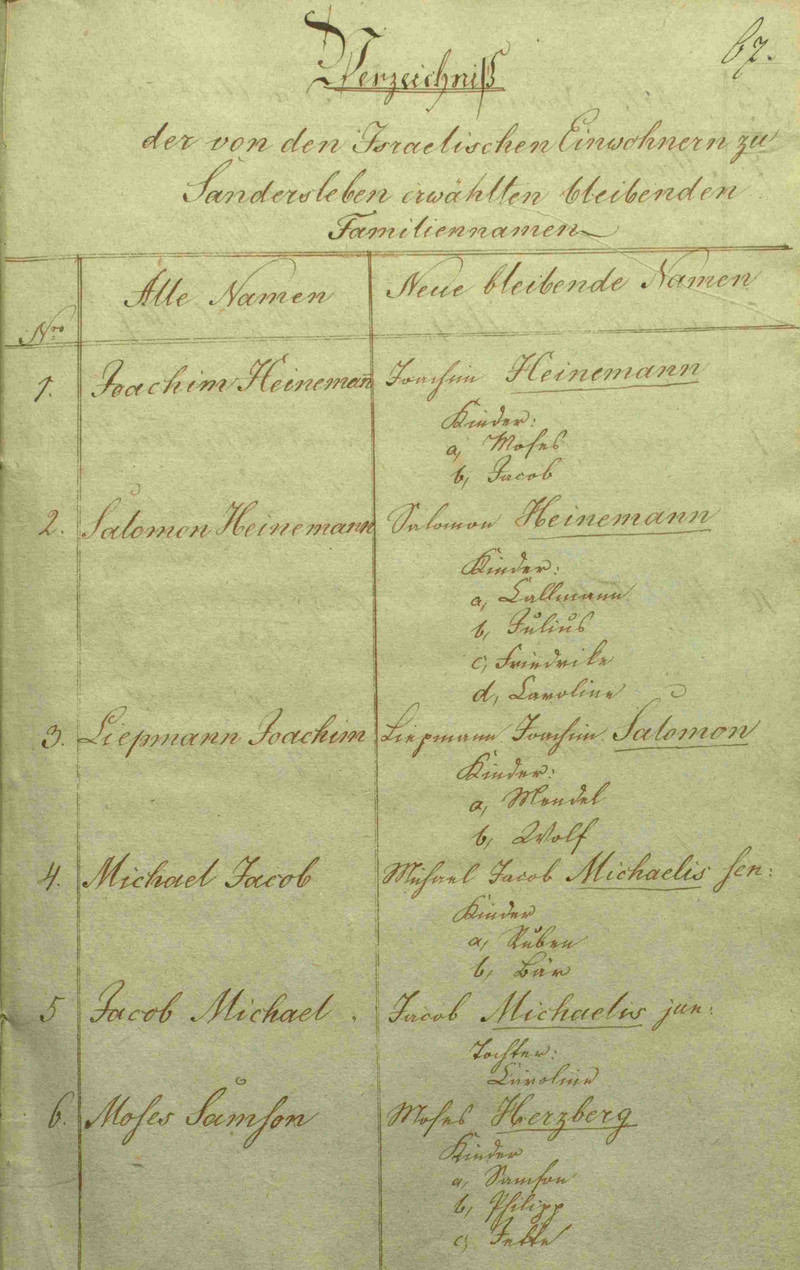

Nach der Französischen Revolution wurden in mehreren deutschen Territorialstaaten Patente und Edikte erlassen, die der jüdischen Bevölkerung erstmals staatsbürgerliche Rechte zugestanden. Wichtige Voraussetzung dafür war das Führen fester Familiennamen, um Einzelpersonen eindeutig identifizieren und erfassen zu können. Bis dato war das Führen von Familien- oder Beinamen innerhalb der jüdischen Bevölkerung nicht geregelt. Mit der gesetzlichen Gleichstellung mussten jedoch alle jüdischen Personen unter festen Familiennamen registriert werden. Zu diesem Zweck reichte der Amtmann von Sandersleben bei der Landesregierung in Dessau ein „Verzeichnis der von den israelitischen Einwohnern zu Sandersleben erwählten bleibenden Familiennamen, 1822“ ein.

Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft führten die Verhandlungen des Wiener Kongresses 1815 zum Deutschen Bund zu keiner Einigung über den zukünftigen Rechtsstatus der jüdischen Bevölkerung, sondern zu einer Einschränkung, teilweise Zurücknahme der in einzelnen Staaten bereits zugestandenen Rechte.

Während des Vormärz wurden liberale Forderungen nach Rechtssicherheit, Gleichheit vor dem Gesetz und damit auch nach rechtlicher Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung mit Nachdruck vorgetragen. Die europäischen Revolutionen der Jahre 1848 bis 1850 brachten schließlich vielerorts Verfassungen und eine darin vorgesehene gesetzliche Gleichstellung. Unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse im März 1848 sah sich auch Herzog Leopold Friedrich von Anhalt-Dessau gezwungen, auf derartige Forderungen einzugehen. Das neu errichtete Herzoglich Anhaltische Staatsministerium erließ am 10. April 1848 die hier präsentierte „Verordnung, die nähere Ausführung der völligen Gleichstellung der Israeliten mit den Christen in allen bürgerlichen Rechten und Pflichten betreffend“, durch die das in Anhalt-Dessau noch bestehende Schutzjudenverhältnis beseitigt wurde. Im Oktober 1848 wurde schließlich die geforderte Verfassung eingeführt, die jedoch bereits im November 1849 wieder aufgehoben wurde.

Preußen dagegen blieb in der Folge eine konstitutionelle Monarchie, deren Verfassung das Recht auf Religionsfreiheit verbürgte. Dass dieser Umstand noch nicht mit einer faktischen Gleichstellung jüdischer Personen einherging, zeigt das Beispiel der „Auseinandersetzung über die Zulassung jüdischer Rittergutsbesitzer zu den Kreistagen in der Provinz Sachsen, 1859“.